実験研究

脳の機能障害の発症によって絵画や彫刻、音楽などの芸術的才能を開花させたり、心身の状態の変化によってまるで別人のような絵を描いりするという症例報告がある。これらの例に基づいて、脳の状態に変化によって、誰もが潜在的な創造的能力を喚起できると考え、仮説を検証するために実験を行った。

まず、実験1では自身の不眠体験を再現実験とも言える「断眠描画実験」、次に実験2の「経頭蓋磁気刺激方(TMS)による人物素描実験」では磁気刺激で言語野を阻害して絵画表現への影響を検証した。そして最後に、実験3「経頭蓋磁気刺激方(TMS)によるBVRT」では、ベントン視覚記銘検査(BVRT)を使って、言語と図形描写の脳機能の関係性を調べた。

1 | 断眠描画実験

背景: 睡眠/覚醒の状態と絵画的表現のあいだに関係があることが様々な精神的疾患と創作物の例から推測される。覚醒の状態に影響を及ぼす、幻覚剤メタンフェタミン類の摂取や、統合失調症の陽性症状や躁病などに見られる不眠症状と創造行為亢進が、過剰な覚醒状態の原因とされるアミン仮説が考えられていることから、カテコールアミン(ドーパミン・ノルアドレナリン・アドレナリン)が関係することが考えられる。

目的:「断眠による覚醒状態が、一時的に鋭敏な知覚や描画の表現を喚起する。」という仮説を立て、三日間の断眠による描画実験を行った。

対象:健常成人2名(30代女性、右利き、描画歴10年以上)。

方法:三日間の断眠状況下で2種類の描画課題(1)「写生画課題(植物デッサン)」と、(2)「自由画課題(自由表現)」を行った。タスクのプロトコールは、写生画課題を60分と自由画課題を180分の両タスクを1セットとし、1日毎に4セット、3日間で合計12セット施行した。近赤外線分光法fNIRS(島津社製FOIRE-3000)とEEG(日本光電製 OLV-3100)により脳活動計測した。左人差し指にパルスオキシメーター(日本光電製 AB-611J)を常時装着し動脈血酸素分圧、脈圧および心拍数のリアルタイム観測を行った。6時間毎の尿中のカテコールアミン3分画(ドーパミン・ノルアドレナリン・アドレナリン)検査を行った。気分や眠気評価(Stanford Sleepness Scale;SSS)などについてのアンケートを1セット毎に行った。

結果:被験者Aは、fNIRS装置の頭部締め付けによる頭痛を訴え、一日半で実験を中止した。そのため、測定が不十分のため脳活動解析には至っていない。 被験者Aの、写生画課題においては、時間の経過とともに鉛筆の動く幅が短く直線的になり、鉢の立体感や陰影が単調になり、集中力の低下や苛立ちを感じさせる。自由画課題においては、頭痛を訴えたと同時期に、頭部に刃物が刺されたり眼球から何かが飛び出すようなイメージが描かれた。被験者Aのカテコラミンの推移は、断眠1日目の夕刻から2日目午後にかけてドーパミンの量が徐々に増加しているが、これは眠気に対抗するための生理反応や、装置装着の不快感に対する反応である可能性が考えられる。

被験者Bは、写生画課題においては、断眠1日目は比較的安定した描写力が見られたが、断眠2日目後半あたりからは明らかに画面全体の濃淡が薄くなり、筆圧の低下が見られた。また、植物の鉢がテーブルに映り込んだ陰を描かないなど、空間的な描写力の低下も伺える。自由画課題においては、全体を通して大きな差を客観的に指摘することが困難であるが、小さく細かな表現が次第に少なくなっている。被験者Bを見ると、ドーパミンの量が夕刻から夜に向けて増加し、深夜から明朝にかけて減少するという一定のリズムで増減を繰り返しているが、これは覚醒状態を維持する概日リズムの活動が原因として考えられる。 結論:被験者AとBの描画から、断眠によって筆圧の低下や空間表現の低下が見られる可能性があると考えられるが、今回の実験では、睡眠と覚醒に対する絵画表現の有効な関係性についての結果は得られなかった。眠い状況を耐えて眠らずにいることと、目が冴えて寝られないことでは、描画中における脳の状態が異なることが考えられるため、今後調査が必要である。

2 | 磁気刺激による素描実験

背景:脳梗塞などによる失語症患者や、認知症の患者が、言語機能や図形の認識ができなることが一般的である一方で、これらの言語的機能障害の発症に伴い、芸術的創造性が喚起したという報告もある。つまり、言語的機能を抑制すると絵画活動が賦活する可能性が考えられる。これまで、健常者を対象として検証が行われたことはなかった。

目的:意味理解を担う左後部中側頭葉(l-pMTG)を反復磁啓頭蓋磁気刺激法(rTMS)によって阻害することによって描人物素描がどのような影響があるか検証する。

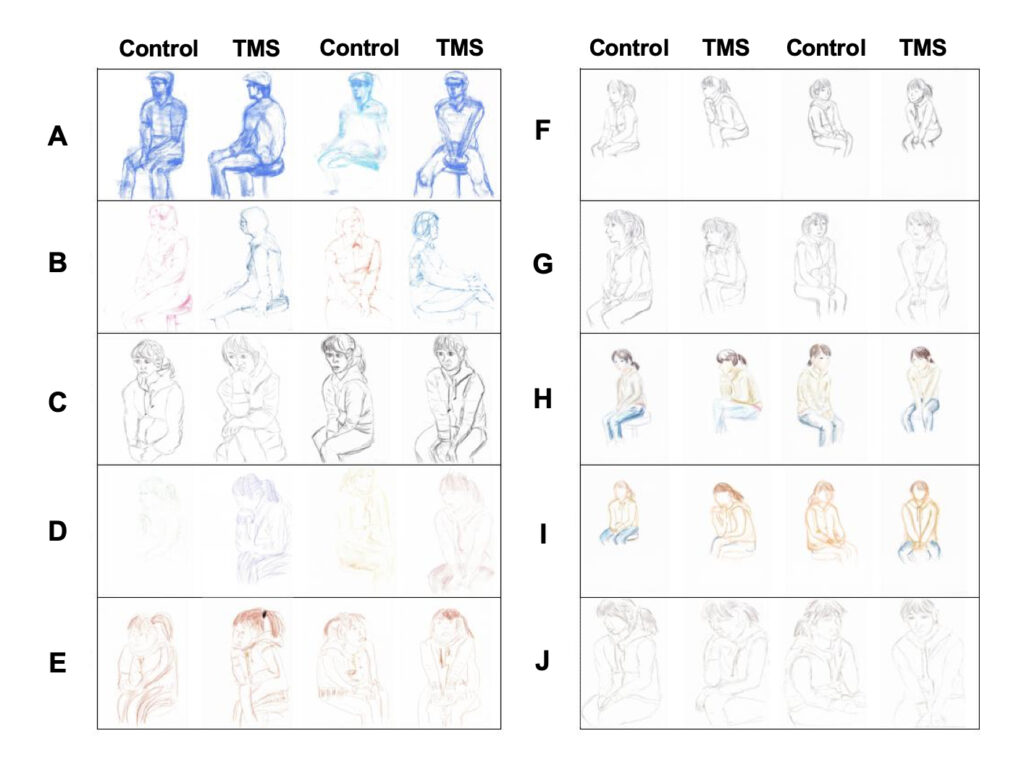

対象:健常成人10名(右利き)を対象に実験を美術大学卒業生2名(30代男性1名・30代女性1名)と, 美術経験が標準的な8名(20代男女7名・50代男性1名)の協力を得た。

方法:磁気刺激装置には, 日本光電工業株式会社製磁気刺激装置(SMN-1200), 八の字型ダブルコイル(YM-131B)を使用した。強度が磁気刺激装置出力目盛りの60%, 刺激頻度0.5Hzの低頻度r−TMSにおいて,左中側頭葉後部(T5;脳波電極位置国際式10/20法)を刺激した。課題「task」と安静「rest」を、{rest(60秒)—task・TMSなし(480秒)—rest(60秒)}と, {rest(60秒)—task・TMSあり(480秒)—rest(60秒)}をそれぞれ交互にTMSなし、TMSあり、TMSなし、TMSありの計4セット行った。課題は, 8分間での人物素描を課した。描画材料には画用紙にパステル(48色)を用意した。脳活動計測には, 島津社製 の近赤外分光法(fNIRS:FOIRE-3000, 27チャンネル)を用いて、両側頭部および前頭前野の脳機能を観測した。

結果:fNIRSにより得られた被験者10名の脳活動の平均値は、前頭前野および左右側頭における酸素化ヘモグロビン相対濃度変化Δ[oxy-Hb]の顕著な低下がみらた。人物素描の画像解析においては、2値化とグレースケールにより解析したところ、2値化解析においては、rTMSがない時とrTMSがある時で、被験者全員(n=10)に有意差は認められなかった。しかし、rTMSのある時において描画量0.6%の増加傾向が見られた。グレースケール解析においては、被験者全員(n=10)の描画に有意な差は認められなかったが、 rTMS状況下で描画が5ポイント暗く(濃く)なる傾向が見られた。つまり、TMSの刺激によって描画中の筆圧が強くなったか、もしくは描画量が増加したものと捉えることができる。結論:rTMSによってl-pMTGを刺激すると、fNIRSにより前頭前野および左右側頭における酸素化ヘモグロビン相対濃度変化の顕著な低下がみらた。人物素描における2つの画像解析では、言語野への刺激による絵画表現への顕著な影響は導きだされなかった。しかし、rTMSを言語野に与えると描画活動が活発になる傾向があることが考えられ、今後の研究が期待される。

3 | 磁気刺激による視覚記憶テスト

背景: 我々は絵を描く時に、無意識的に、視覚対象に言語的な意味づけをしている。そして、視覚的に記憶したものを保持・再生する「視覚記銘(視覚記憶)」する時にも、言語的意味処理能力は重要である。 しかし、これまでに言語的機能と創造性の関係性についての神経認知科学的研究ははほとんど行われていない。今回、反復磁啓頭蓋磁気刺激法(rTMS)と近赤外分光法(fNIRS)を使って描画の神経機構の解明を試みる。

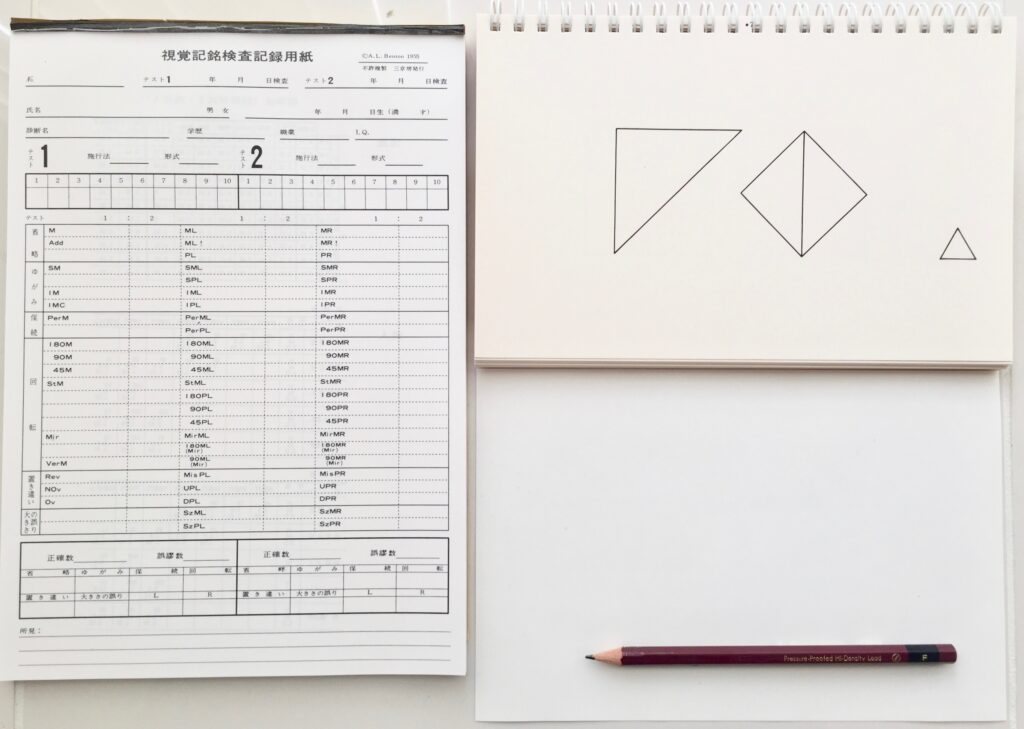

目的:意味理解を担う左後部中側頭葉を低頻度rTMSによって阻害しながらベントン視覚記銘検査(BVRT)を行うことによって、描画における言語的機能の関係性を検証する。

対象:健常成人18名(男性7名、女性11名、平均年齢27.2歳、21-41歳)、右利きの協力者を得た。実験に先立ち被験者全員にインフォームドコンセントを行い、実験参加への承諾を得た。

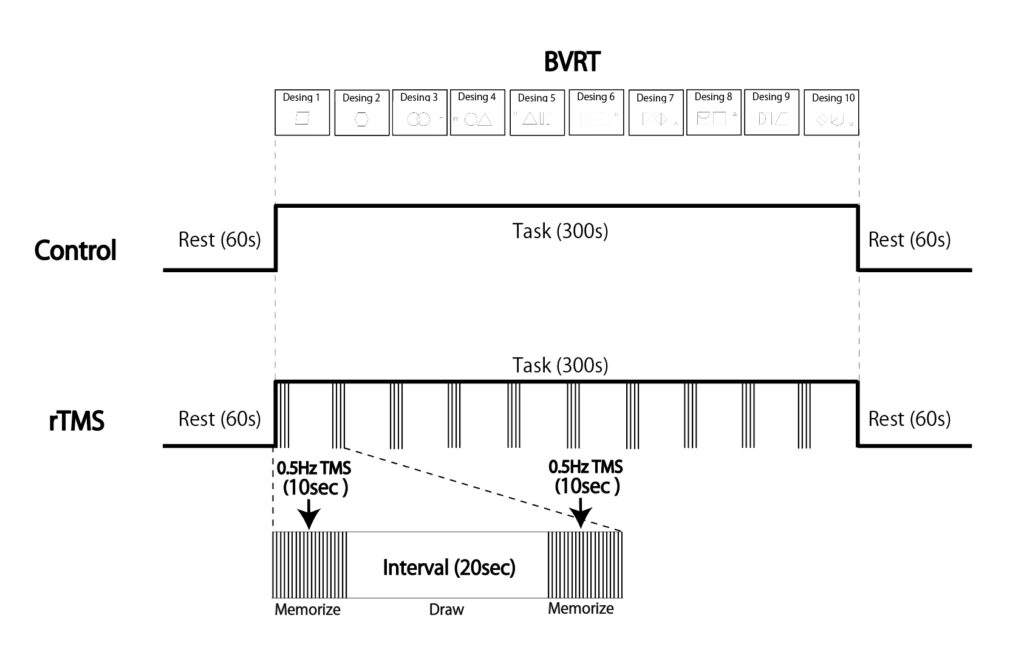

方法:BVRTの施行A(10秒提示・即時再生)を行った。1枚の図版カードを10秒間提示した後、その図を覚えている限り、白い紙に描かせた。BVRTの採点方法は、総合的水準の尺度を表すとされる「正確数」で行った。 磁気刺激装置には、日本光電工業株式会社製磁気刺激装置(SMN-1200)に 八の字型ダブルコイル(YM-131B)を使用した。刺激強度は安静時運動閾値(resting motor threshold: RMT)の100%とした。 刺激頻度0.5Hz。左中側頭葉後部(T5;脳波電極位置国際式10/20法)を刺激した。タスクのプロトコルは、課題「task」と安静「rest」を、rest(1分)-task(5分)-rest(1分)の計7分間 とした。このプロトコルでBVRTをcontrolm(統制群)、sham(磁気刺激0%)、rTMS(RMT100%)の合計3セット行った。 脳活動計測には, 島津社製 のfNIRS(FOIRE-3000, 30チャンネル)を用いて、左側頭部2ch、右側頭部12ch、および前頭部16chの脳機能を観測した。

結果:fNIRSにより得られた被験者10名の脳活動の平均値は、前頭前野および左右側頭における酸素化ヘモグロビン相対濃度変化Δ[oxy-Hb]の顕著な低下がみらた。rTMSがない時とrTMSがある時で、被験者全員(n=10)のBVRTの正確数の平均値に有意差は認められなかった。しかし、10枚あるBVRTの図形カードの中でも、はじめの3枚は簡単で、最後の3枚は複雑であるため、難易度によって二つに分類して解析した。すると、複雑なデザインの時だけ、rTMSによって、被験者全員(n=10)の正確数の平均値が顕著に低下した。結論:rTMSによってl-pMTGを刺激すると、fNIRSにより前頭前野および左右側頭における酸素化ヘモグロビン相対濃度変化の顕著な低下がみらた。描画においては、簡単な図形よりも、複雑な図形の認知や記銘において高度な言語的機能が関わることが示された。また、簡単な図形と複雑な図形の意味処理過程は異なることが示唆される。